如何建立外部董事召集人制度?要注意什么问题

作者:知本咨询国企治理

发布时间:2023-10-20

次浏览

次浏览

知风云:董事长如何做好做强,我们在之前的文章里已经说了很多,今天主要来和大家分享一下外部董事召集人制度的设计和实施怎样加强做优。

作者|知本咨询国企治理管控研究院

不知您留没留意,董事会里的角色,要比党委和经理层复杂很多。

企业党委委员基本分成两类,党委书记或者副书记为一类,其他党委委员为一类,整体是1+1的结构。

企业经理层成员基本分成三类,总经理、进入党委的副总经理以及其他副总经理分别为一类,经理层整体看是1+2的结构。

再来看企业董事会成员角色,构成明显更加复杂多元。董事长或者副董事长、进入董事会的经理成员、职工董事、普通外部董事、外部董事召集人,金融企业、上市公司还设有独立董事。董事会成员需要分成若干(X)类。

董事、董秘、董办:如何建立外部董事召集人制度?要注意什么问题,混改风云,12分钟

如果1+1和1+2分别可以代表党委和经理层的结构,董事会的结构又该如何总结呢?

这第一个1,是指董事长,他是董事会发展运行的第一责任人,也是董事会成功或者平淡的关键演员,是董事会“男一号”。

这第二个1,是指外部董事召集人,他是董事会实现内外制衡,科学决策,推动外部董事集体发挥作用的首要角色。应该称为董事会“男二号”。

其他的董事会成员,分别承担的不同功能差异的董事职责,可以叫做X,各居其位,是“全真七子”、也是“蓬莱八仙”。

1+1+X,充分说明要搞好董事会,第一要务是先搞好第一个1,发挥好董事长的作用,第二个关键就是推动第二个1,搞好外部董事召集人制度,让男二号成为支撑董事会定战略、作决策、防风险的另一个重要支点。

董事长如何做好做强,我们在之前的文章里已经说了很多,今天主要来和大家分享一下外部董事召集人制度的设计和实施怎样加强做优。

外董召集人主要干什么?

外部董事召集人概念的提出,要回溯到2017年《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》。

在这个国企公司治理的核心文件里,指出国有独资公司要建立外部董事召集人制度,但并未详细展开其功能和定义。

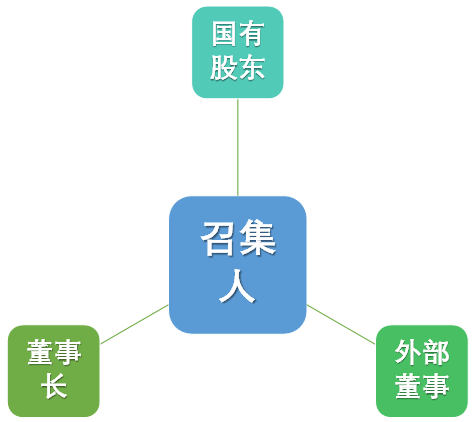

这四个角色功能,初步从不同的工作重点,把外部董事召集人的工作画像确定完毕。

这个召集人,是几位国有股东派出外部董事共同的“班长”,他来负责组织协调外部董事的履职活动,发挥不同外部董事的专业特长,研究讨论重要问题,主动与公司董事长进行深入沟通交流,并且负责与国有股东进行定期沟通,完成股东交付的治理决策使命任务。

外董召集人主要干什么?

外部董事召集人概念的提出,要回溯到2017年《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》。

在这个国企公司治理的核心文件里,指出国有独资公司要建立外部董事召集人制度,但并未详细展开其功能和定义。

这四个角色功能,初步从不同的工作重点,把外部董事召集人的工作画像确定完毕。

这个召集人,是几位国有股东派出外部董事共同的“班长”,他来负责组织协调外部董事的履职活动,发挥不同外部董事的专业特长,研究讨论重要问题,主动与公司董事长进行深入沟通交流,并且负责与国有股东进行定期沟通,完成股东交付的治理决策使命任务。

“作为外部董事,能够说班子成员不方便说的话,能够监督班子成员监督不了的事,可以充分发挥监督制衡作用。”

“重大项目论证不充分、风险考虑不周、数据材料不完备等,都要求作重新完善,这点上我和董事长达成了充分共识。”

从制度设计上,一家企业国有股东向子企业派出三名或者多名外部董事,占据了董事会当中的多数比例,在这多位派出董事当中,选出一位更加德高望重的成员,作为外部董事召集人,可以成为桥梁和纽带,将子企业和股东连接起来,将几位外部董事凝聚起来,如果做得好,当有一番作为。

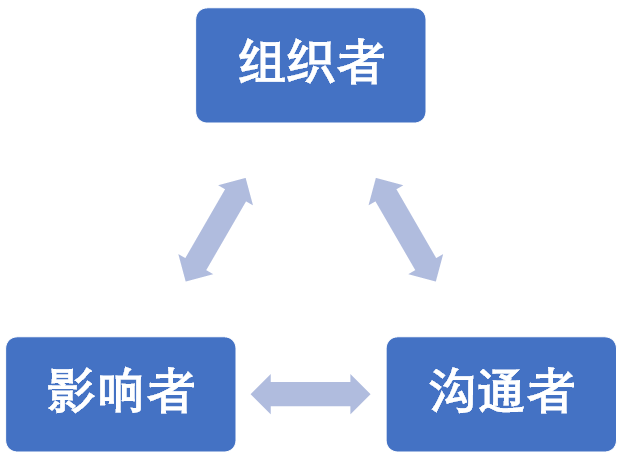

召集人要干好,有三项基本工作,分别是组织者、影响者、沟通者。

1、外部董事召集人是任职企业各位外部董事履职工作的组织者。

来自于国有股东的几位外部董事,虽然都有多年的管理和决策经验,但在法律、财务、投资、业务等方面的专业背景和能力特长是不同的,如果可以综合发挥他们的各项优势,聚合成一个更完整的能力结构,将对董事会决策有更大促进。

这个时候,从调研,到讨论,到分析,到综合,都需要外部董事进行集体行动。外部董事召集人,要召集大家做好这些集体行动,实际是做好“组织委员”的工作。

2、外部董事召集人是体现股东意志和外董形象的影响者。

召集人是外部董事的总代表,也是代表本单位、本集团公司治理水平和外部董事能力的形象标签。

召集人自身是外部董事小组当中核心成员,他的工作作风、专业水平都会影响董事会其他成员,影响董秘和董办的各项工作方向,如果可以有效发挥自己的这些影响力,可以与公司董事长构建更深入的治理关系,形成正能量的治理文化,也能够给所有外部董事树立一个标杆行为。

董事长的影响力是从企业内部扩散到董事会,外部董事召集人的影响力从外部董事扩散到企业治理各个层面,这两种影响力结合在一起,会大大促进董事会的效能提升。

3、外部董事召集人是股东、董事会、企业之间和外部董事内部的沟通者。

召集人要发挥好“桥梁纽带”作用,关键是两个字“沟通”。

这位召集人作为外部董事总代表,自然形成了一个关键节点,将企业的内部沟通和外部董事沟通区别开来,召集人就是这个连接部位。

通过召集人,外部董事可以更好地理解企业经营管理和决策思考,可以更好地获得股东的意见和决策支撑,可以在内部之间进行更及时有效的讨论。

召集人制度为啥会跑偏?

外部董事召集人制度,在实践中越来越受到重视,还是这几年的事情。作为一个治理新事物,这个制度的效果还没法立刻全面总结。

不过,据知本咨询的理解和观察,外部董事召集人制度的深入,要预防两种现象出现。

在一些企业里,外部董事选派逐步规范,但是还没有就召集人单独制定选择和任用的标准和程序,通常就是在同一家企业准备派驻的董事中指定一位,就算是明确了召集人。

有的企业推动外部董事小组化,将三到四人编成一个任职小组,同时担任三家或者四家企业的外部董事,那么召集人怎么确定的,就采用轮流坐庄的模式,一家分别指定一个。

这种情况下,召集人和其他外部董事,就是表面上有了区别,但实际的管理程序、责任权力都没有单独说明,这位召集人只能起到小组联络员的作用,可能没法履行董事会男二号的关键职责。

有了召集人之后,这位外部董事和其他外部董事之间是什么关系?是不是成为外部董事的头了?外部董事的决策是不是要小组统一决定了?

从召集人的四个角色定义就能看出,无论是总代表,还是组织者,或是向国有股东沟通报告,召集人是代表外部董事小组进行,但是他并没有被赋予小组领导的职责。

召集人制度为啥会跑偏?

外部董事召集人制度,在实践中越来越受到重视,还是这几年的事情。作为一个治理新事物,这个制度的效果还没法立刻全面总结。

不过,据知本咨询的理解和观察,外部董事召集人制度的深入,要预防两种现象出现。

在一些企业里,外部董事选派逐步规范,但是还没有就召集人单独制定选择和任用的标准和程序,通常就是在同一家企业准备派驻的董事中指定一位,就算是明确了召集人。

有的企业推动外部董事小组化,将三到四人编成一个任职小组,同时担任三家或者四家企业的外部董事,那么召集人怎么确定的,就采用轮流坐庄的模式,一家分别指定一个。

这种情况下,召集人和其他外部董事,就是表面上有了区别,但实际的管理程序、责任权力都没有单独说明,这位召集人只能起到小组联络员的作用,可能没法履行董事会男二号的关键职责。

有了召集人之后,这位外部董事和其他外部董事之间是什么关系?是不是成为外部董事的头了?外部董事的决策是不是要小组统一决定了?

从召集人的四个角色定义就能看出,无论是总代表,还是组织者,或是向国有股东沟通报告,召集人是代表外部董事小组进行,但是他并没有被赋予小组领导的职责。

就此,一位央企外部董事召集人曾做出精彩点评,他说:“作为外部董事召集人,不是去召集外部董事统一发表意见,而是鼓励外部董事独立发表意见和见解。我认为,要做到发表意见的独立性,外部董事需要做好事先的独立研究工作,做到有理有据地发表,让人心服口服地接受。”

所以,召集外部董事讨论,并不是要通过召集人形成统一意见,更不是通过这种形式来削弱和取代董事个人决策和表决的基本逻辑。

外部董事召集人,主要工作是通过详细的计划和深入细致的内部讨论,鼓励每个外部董事都独立发挥自身的专业价值,同时将不同董事的优点都融入进来,进而整体上提升外部董事的研究和意见水平。

总而言之,外部董事召集人,既不能当成只挂个牌子名片的联络员,也不能充当外部董事的领导人,尺度拿捏需要专业,还需要艺术,确实不容易啊!

召集人履职,要搞好三角关系

外部董事召集人的特有职责和要求,组织功能、影响功能、沟通功能发挥,使得这个“桥梁枢纽”岗位的履职,具有多边、多向、多频的“三多”特点。

具体来讲,做好召集人履职,重点要搞好一个三角关系,或者称为三个沟通支点。请看:

召集人是受国有股东的委任,作为总代表与其他外部董事一起,到任职企业履行董事职责。既然是总代表,就增加了一层责任,需要和国有股东更加紧密的进行互动沟通。

这种沟通的模式,可以采用定期到股东单位进行座谈会或者专题沟通会的形式,代表外部董事定期获得股东的信息和资源支持。

我们一开头就谈到,国企董事会结构,像一个1+1+X,前面两个1分别是董事长和外部董事召集人,董事会的效能,这两位的沟通交流有重要作用。

在一些企业中,规定不定期召开董事长与外部董事沟通会,给召集人与董事长的沟通确定了一种可行的正式流程。除此之外,召集人从上任开始,最好就可以建立与董事长的非正式沟通通道。

召集人需要在调研当中,或者专题议案审议过程中,召集其他外部董事举行外部董事讨论会,就相关事情进行讨论,集思广益,充分发挥每位外部董事的专业和管理价值。

所以,召集人的工作衡量,可以通过这三个沟通支点的工作来反映,可以分别通过股东交流沟通会、外部董事与董事长沟通会、外部董事讨论会的形式来落实。

从2004年国企董事会正式推出外部董事制度开始,这项基础治理制度就在不断的试点、扩展、建设和优化过程中,到如今,马上二十岁,进入弱冠之年。

外部董事召集人制度,是对既有外部董事制度的有机补充,将西方董事独立决策模式,和东方集体决策智慧相结合,和我国组织管理传统相匹配,这种制度既是治理的继承,也是组织的创新。

中国特色国企公司治理,是一个实践探索的真理,召集人制度的效果、评价、优化,只有在不断干、不断细、不断改的循环里,才能知行合一。

既然这是一项必须干好,必须尽快干好的任务,那就别犹豫了,出手吧!

召集人履职,要搞好三角关系

外部董事召集人的特有职责和要求,组织功能、影响功能、沟通功能发挥,使得这个“桥梁枢纽”岗位的履职,具有多边、多向、多频的“三多”特点。

具体来讲,做好召集人履职,重点要搞好一个三角关系,或者称为三个沟通支点。请看:

召集人是受国有股东的委任,作为总代表与其他外部董事一起,到任职企业履行董事职责。既然是总代表,就增加了一层责任,需要和国有股东更加紧密的进行互动沟通。

这种沟通的模式,可以采用定期到股东单位进行座谈会或者专题沟通会的形式,代表外部董事定期获得股东的信息和资源支持。

我们一开头就谈到,国企董事会结构,像一个1+1+X,前面两个1分别是董事长和外部董事召集人,董事会的效能,这两位的沟通交流有重要作用。

在一些企业中,规定不定期召开董事长与外部董事沟通会,给召集人与董事长的沟通确定了一种可行的正式流程。除此之外,召集人从上任开始,最好就可以建立与董事长的非正式沟通通道。

召集人需要在调研当中,或者专题议案审议过程中,召集其他外部董事举行外部董事讨论会,就相关事情进行讨论,集思广益,充分发挥每位外部董事的专业和管理价值。

所以,召集人的工作衡量,可以通过这三个沟通支点的工作来反映,可以分别通过股东交流沟通会、外部董事与董事长沟通会、外部董事讨论会的形式来落实。

从2004年国企董事会正式推出外部董事制度开始,这项基础治理制度就在不断的试点、扩展、建设和优化过程中,到如今,马上二十岁,进入弱冠之年。

外部董事召集人制度,是对既有外部董事制度的有机补充,将西方董事独立决策模式,和东方集体决策智慧相结合,和我国组织管理传统相匹配,这种制度既是治理的继承,也是组织的创新。

中国特色国企公司治理,是一个实践探索的真理,召集人制度的效果、评价、优化,只有在不断干、不断细、不断改的循环里,才能知行合一。

既然这是一项必须干好,必须尽快干好的任务,那就别犹豫了,出手吧!

次浏览

次浏览

次浏览

次浏览

外董召集人主要干什么?

外董召集人主要干什么?

召集人制度为啥会跑偏?

召集人制度为啥会跑偏? 召集人履职,要搞好三角关系

召集人履职,要搞好三角关系