知风云:国有企业作为国民经济的重要支柱,在稳定经济大盘中发挥着“顶梁柱”、“压舱石”的作用。而国有企业经营业绩考核是国资监管的“牛鼻子”,是国资监管机构和上级集团履行出资人代表职责、落实国有资产保值增值责任的重要职能和抓手。

责编|亿亿 编辑|阿苓

随着国企改革的不断深化,新一轮国有企业改革深化提升行动对于国企经营业绩考核提出了新要求,建立健全国有企业经营业绩考核体系,切实有效发挥绩效考核“指挥棒”作用,实现业绩考核在落实国有资产保值增值、防止国有资产流失、促进国有企业高质量发展等方面具有重要意义。

有关经营业绩考核的政策文件可追溯到2003年,当年正式成立的国有资产监督管理委员会,为了实现以业绩考核指标为导向推动国有企业改革发展,于当年年底就发布了《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》。

此后,暂行办法前后历经四次修订完善,直至2016年发布的《中央企业负责人经营业绩考核办法》,才成为正式的办法,并于2019年再次被修订完善(国资委令〔2019〕40号,以下简称“40号文件”)。

此外,为了更好地推动和落实国有企业经营业绩考核工作,国资监管机构也配套出台了多个文件;

例如,《中央企业负责人年度经营业绩考核实施方案》、《中央企业负责人任期经营业绩考核实施方案》等,细化考核要求,明确考核要点。

当前,40号文件及相关配套文件是指导国企经营业绩考核工作的主要政策文件。

40号文件强调了市场化方向、高质量发展等主要原则,提出了“五突出、一健全”的考核导向,即业绩考核要突出效益效率、创新驱动、实业主业、国际化经营、服务保障功能,同时要健全问责机制,引导企业依法合规经营,防范经营风险。

国有企业要实行分类考核,根据国有资本的战略定位和发展目标,对商业一类、商业二类、公益类、两类公司等九类不同功能和类别的企业,突出不同考核重点,合理设置经营业绩考核指标及权重,确定差异化考核标准,实施分类考核。

今年年初召开的中央企业负责人会议,针对部分央企存在的回报水平不优、盈利质量不高、市场竞争力不强、创新能力不足等短板,会议确定了央企考核体系从“两利四率”调整为“一利五率”,即“利润总额、资产负债率、营业现金比率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率”。

“一利五率”更加注重质的有效提升和量的合理增长,全面统筹发展和安全,着力提升中央企业核心竞争力,聚焦实现高质量发展。

40号文件指出,要结合企业实际,对不同功能和类别的企业,确定差异化考核标准,实施分类考核。政策文件划分了九大类企业,并对考核重点给出了原则性指导意见。

从企业划分角度来看,商业一类、商业二类、公益类、两类公司等是明确的。但是,大型国有企业基本上是多元化经营的企业集团,下级企业众多,集团下属企业有可能是不同类型的商业类企业,甚至是公益类企业,其业务可能既有竞争性的,也会有公共服务性的。

因此,这就对企业功能类别的划分与确认带来一定的难度,从而可能会影响考核工作的有效实施。

考核指标设计原则是将定性与定量指标相结合,与企业发展战略目标相结合,根据企业类型和实际情况制定,兼顾考核的刚性和弹性。因此,考核指标设计难度大且复杂。

例如,商业二类企业分类指标需体现企业承担关系国家安全、国家重大专项任务完成情况,而公益类企业社会效益指标需体现公益性业务完成情况和保障能力。

这些指标带有定性的性质,难以用企业现有的财务或市场数据来考核评价。

新一轮国企改革再次强调创新在企业发展全局的核心地位,按照“能给尽给、应给尽给”原则,加大科技创新考核激励力度,引导企业强化创新主体地位,对科技创新取得突出成绩的企业,给予额外考核奖励,充分激发科技人才创新活力动力,持续提升自主创新能力。

鼓励创新在某种程度上与企业短期的业绩考核存在一定的矛盾。业绩考核可能会使企业倾向于采取短期行为调节指标,导致企业短期行为,抑制创新战略布局。特别是当市场环境快速变化,国有企业很难做到牺牲短期业绩指标来谋划长期布局,也难以通过创新实现高质量发展。

针对以上现实困难,知本咨询建议国企可从以下方面探索经营业绩考核体系的优化路径:

依据《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕22号)的分类标准,结合各地国有经济布局特点、地区产业结构调整和企业发展战略需要,以及地区所属国有企业定位、职责、行业特性、业务性质开展分析,以财务数据为基础进行定量测算,对企业进行功能定位和分类。

根据企业分类管理实施分层分类业绩考核,40号文件明确了商业一类企业应突出效益效率指标考核,重点考核企业经济效益、资本回报水平和市场竞争能力;

商业二类企业在保证合理回报和国有资本保值增值的基础上,加强对服务国家战略、保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业情况的考核,适度降低经济效益指标和国有资本保值增值率指标考核权重;

公益类企业重点考核产品服务质量、成本控制、营运效率和保障能力等;

两类公司重点考核落实国有资本布局和结构优化目标、提升国有资本运营效率以及国有资本保值增值等。

根据知本咨询的实践经验,考核指标一般设计为两个维度比较合适,包括基本指标和分类指标,基本指标一般包括利润总额和经济增加值指标等经济指标;

分类指标则要综合考虑企业业务开展情况、发展阶段、可持续发展能力等因素确定,主要有服务国家战略、保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业情况、产品服务质量、成本控制、营运效率和保障能力等考核指标。

需要特别注意的是,新一轮国企改革要增强国有经济的竞争力、控制力、影响力、创新力、抗风险能力,因此,经营业绩考核要充分考虑针对“五力”设计和优化考核指标;

比如,从影响力角度看,国有企业要发挥影响力,可以将品牌价值、主导技术标准等指标纳入考核范畴;而从创新力角度看,企业可考虑研发投入强度、创新效率、创新产出等方面的考核指标。

国有企业应根据其功能定位、改革目标和发展战略,突出不同考核重点,合理设置经营业绩考核权重,确定差异化考核标准,做到“一企一策”设计,实现分类考核、差异化考核和精准考核。

企业经营业绩考核既要注重当前的经营效果,更要看其长远的发展后劲,要把企业年度、任期考核和企业发展战略目标三者紧密结合起来。

在考核国有资产的保值增值、净资产收益率等注重于对企业的长期发展能力、可持续发展能力和核心竞争力指标的同时,也考核资产运营的质量,涵盖效益效率、科技创新、结构调整、保障任务、风险管控等方面指标。

将国有企业的经营业绩考核长短期相结合,有助于将长期发展与短期回报结合起来,这符合企业发展的长期目标,保证了国有资产长期、持续地保值和增值。

为了帮助国企朋友们理解经营业绩考核的有关内容,知本咨询整理了深圳市属国企经营业绩考核的主要框架与思路,以供参考。

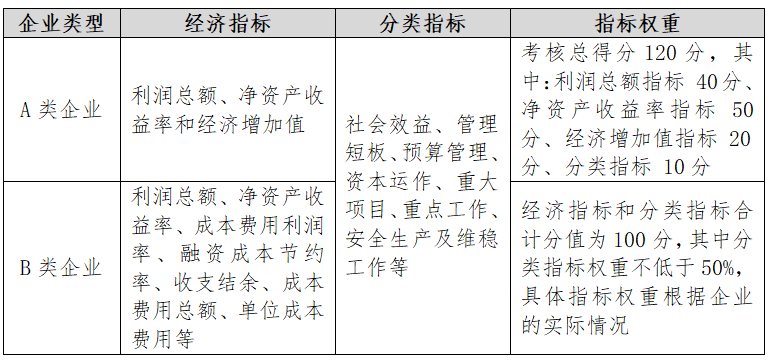

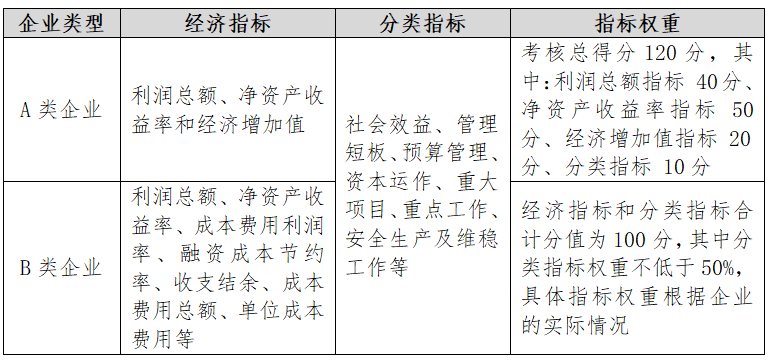

深圳市属国有企业分为A、B两类进行经营业绩考核。A类企业指一般竞争性企业,主要考核其经济效益。

B类企业指城市公用服务类、政府职能类、特殊功能平台类企业,主要考核企业社会效益及所承担职责履职情况,兼顾考核经济效益。

对于A类、B类企业经营业绩的考核均为经济指标和分类指标两个维度,但指标的侧重点和权重均有较大的差异,从而实现分类考核和差异化考核。

表 深圳市属国企经营业绩考核框架

此外,深圳市属国企经营业绩考核还引入了经营难度系数,其由企业全集团列入并表范围的总人数、总资产、净资产、经营收入、地区市场占有程度等指标以及企业发展阶段和社会经济发展水平综合确定,取值范围为0.8到1.2。

综上,深圳市属国企经营业绩考核较好地实现了分类考核、个性化考核、对标考核等要求,实现了国有资产保值增值、提升核心竞争力的目标。

建立健全科学有效的国企经营业绩考核体系是一项长期而艰巨的任务,政策性强,要求高,难度大,需要不断地总结、完善优化与创新,提高业绩考核工作的质量和水平,在不断探索实践中使企业经营业绩得到持续提高,实现企业的高质量发展。

表 深圳市属国企经营业绩考核框架

此外,深圳市属国企经营业绩考核还引入了经营难度系数,其由企业全集团列入并表范围的总人数、总资产、净资产、经营收入、地区市场占有程度等指标以及企业发展阶段和社会经济发展水平综合确定,取值范围为0.8到1.2。

综上,深圳市属国企经营业绩考核较好地实现了分类考核、个性化考核、对标考核等要求,实现了国有资产保值增值、提升核心竞争力的目标。

建立健全科学有效的国企经营业绩考核体系是一项长期而艰巨的任务,政策性强,要求高,难度大,需要不断地总结、完善优化与创新,提高业绩考核工作的质量和水平,在不断探索实践中使企业经营业绩得到持续提高,实现企业的高质量发展。

次浏览

次浏览

表 深圳市属国企经营业绩考核框架

表 深圳市属国企经营业绩考核框架