党委会、董事会、总办会,理顺三大权责清单

次浏览

次浏览

责编|亿亿 编辑|阿苓

“大方无隅,大音希声,大象无形。”

还要再加上一句,大道至简。

解决最复杂问题的最优解,很可能并不是复杂数学公式,而是最简单的方法、最底层的逻辑。

古人的总结,是事物演化变迁的基本原理,值得我们今天时时思考,处处应用。

01

三大权责清单实践困惑

在国企改革深化提升行动即将鸣哨启动之际,很多企业都在规划部署新阶段的改革任务。

这其中,中国特色国企治理体系,要继续深入解决的第一个问题,就是合理确定和划分党委会、董事会、经理层的权责边界,进而把党委“把、管、保”,董事会“定、作、防”,经理层“谋、抓、强”的基本治理原则真正落实到位,实现三大治理主体的协调运转、有效制衡。

显然,这个主题的讨论已经不是一个新鲜话题了。过去的三年,政策层面出台了很多要求,也有规范参考权责清单模板;各个企业集团都建立了各具特点的党委前置研究清单、董事会决策清单、经理层权责清单。

从形式上,三大治理主体权责清单从0到1的建立过程已经完毕,下面的问题,是实践、是优化、是升华。

形式上存在,与运行中有效,不是一个概念;运行中有效,和切中治理要害,也不是一个概念。在不少企业的治理主体运转过程中,原本应该协调运行、有效制衡的三大主体权责边界,一不留神就发生了偏移、离位。

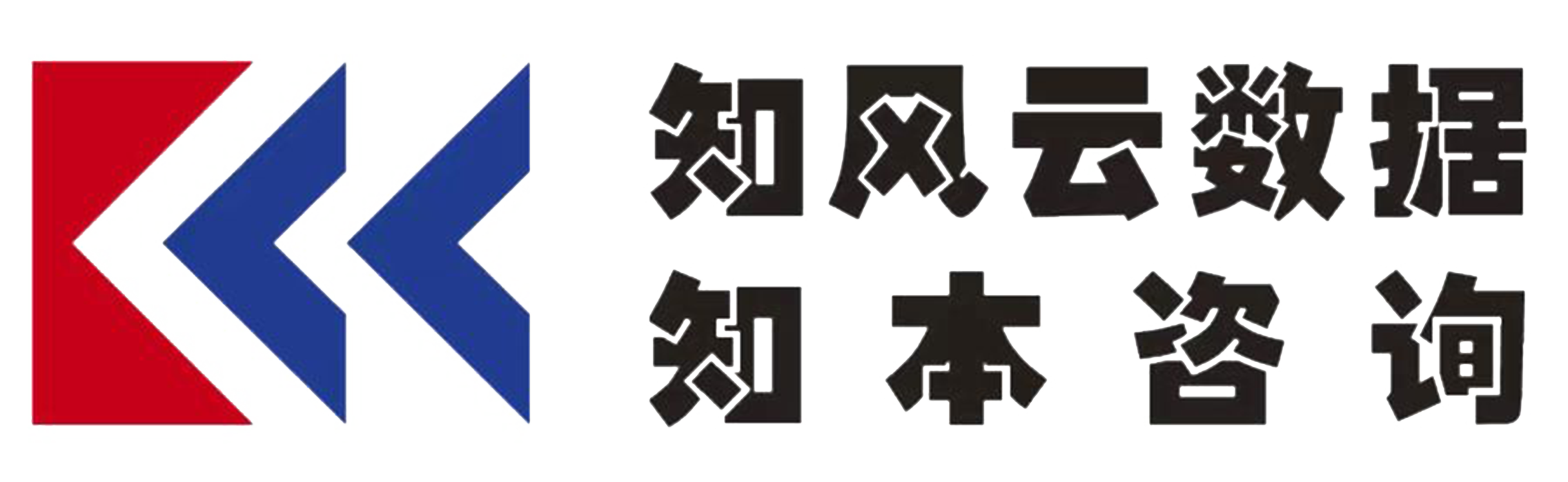

我们曾经画过一张图,显示在一些企业存在的这种治理主体权责移位现象:

如果简单来总结,党委会、董事会、总办会的权责偏移,是三种现象的叠加。

一、第一种,我们称为前置研究扩大化

前置研究,是党委会实现“把方向、管大局、保落实”的重要手段之一。从一开始,相关政策就制定了前置研究的边界和内容,也出台了前置研究的参考模板,供企业落地时参考。

并且,在多种场合都反复强调,党委前置研究不是一个筐,更不能什么决策议题都以免责的考虑先扔给党委会出意见。

不过,在实践中,很多企业出于各种原因,依然自觉不自觉的将党委前置研究事项持续扩充边界,一些前置研究清单之外的议题也可以利用“其他需要前置研究的事项”这个规则漏斗流进议事范围。

这就使得最终的结果是,所有董事会决策事项,全部都经过党委前置研究,绝大部分经理层决策事项,党委会也开一遍会进行前置研究,党委会权责边界,基本上将董事会和经理层的权责边界全部占领。

二、第二种,称为董事会决策空心化

董事会的权责边界,一开始就是法定的,新修改的《公司法》第六版,依然明确了董事会的十一项职权。

不过,在国有企业集团化组织模式下,董事会的决策权限必须和集团管控模式配合衔接,才能有效发挥作用。虽然政策层面多次要求,集团企业要分批有序落实董事会职权,在战略决策等六大职权方面,授权子企业董事会充分发挥作用。

但是,由于集团垂直纵向管控根深蒂固的影响,子企业董事会决策权责的落实,依然是一个长期的过程。

一些企业的董事会,虽然拥有一些事项的决策权力,但是首先必须按照集团管控要求,层层报请国有股东获得同意,董事们虽然有举手表决的权利,但是如何行使这个权力也需要得到股东单位认可。

最终的现象是,董事会开会讨论的议题,要么是集团公司和股东单位提前决定意见的,要么是党委前置研究给出意见的,这样,定战略、作决策、防风险,就只能停留在法律文件的签署上。

三、第三种,我们叫做“经理层空间挤压化”

谋经营、抓落实、强管理,是经理层的核心权责使命。通过三年来的任期制与契约化管理,以及部分企业推行职业经理人制度,经理班子的责任义务更加清晰,考核薪酬也越发规范。

新的改革要求实施新型经营责任制,希望在任期制与契约化基础上,通过给经理层更充分授权,增强其更大的经营动力。这就需要在经理层的权责清单方面,下更多的力气。

从现实来看,给经理层现场经营管理授权不足等问题,在很多企业不同程度存在。

比如,对于企业中层干部的选用和考核激励等问题,在企业党管干部原则和经理层行权之间权责划分不清楚;

再比如,企业的经营管理规章制度,哪些是经理层可以确定的具体规章,哪些是必须报前置研究和董事会决策的基本制度,没有明确规定;

还比如,企业董事长的职权和总经理的职权划分边界,很多企业也没有明确,这就导致同一事项,要么政出多门,要么意见不一,要么反复讨论等治理问题出现。

总体来看,实现党委会、董事会、经理办公会三个治理决策模式的权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡理想目标,和很多企业实施三大权责清单的具体实践之间,横着三座大山:

-

前置研究扩大化

-

董事会决策空心化

-

经理层空间挤压化

这三个问题叠加存在,就导致了权责清单发生移位,在深化改革的新阶段,需要引起广大朋友的注意。

02

“权责发生制”是什么?

寻找破解三大治理主体权责失衡药方的努力,从来都没有停止。一些企业拿出了有效的解决方案,其中中国电科提出的“权责发生制”思路和实践,就是一个值得学习借鉴的典型。

权责发生制,借鉴了会计学的基本概念,但这里用到了治理决策主体边界上,是一个很有意思的概念平移。

中电科提出的治理主体边界实现“权责发生制”,主要是四个基本特点,我们一起再学习一下:

1、权责统一性

重点强调治理主体的权力与责任要统一,权力与责任同时发生、不可分割,行使权力的同时必须承担相应的责任,且责任不能转移。

比如党组的民主集中制、董事会的票决制和经理层的总经理负责制三种决策方式中,各治理主体的权力和承担的责任都不同,对三类治理主体决策失误的追责方式也不同。

2、权责独立性

治理主体的权责应当独立、互不交叉。

需要多级决策的事项,应明确每个层级的责任、决策顺序和权限;同一事项的决策原则上只能有一个治理主体负责,如果多个治理主体就同一事项做出决策,由最后作出决策的治理主体承担主要责任,其他治理主体承担次要责任。

3、决策权责唯一性

重点强调针对同一权责事项,相关权责主体均可按照管理制度和流程行使提议权和审议权,但最终决策权和责任主体具有唯一性。

4、动态调整性

企业在经营过程中,需要基于内外部环境的变化动态调整自身的组织架构、资源结构和业务重点等。

如改革重组等行为导致企业组织结构发生较大变化时,权责平衡关系将被打破,需要通过滚动调整达到新的平衡。

可以说,权责发生制原则,在这里叫做“四性合一”。

中电科提出用权责发生制来思考和落实党委会、董事会、经理层权责边界,知本咨询认为,有几个重要帮助和启示。

首先是决策独立。虽然有三个治理主体,但是具体到某一个事项,最终的决策主体只能有一个,这就避免了追责没有目标,大家都参与,最后谁都不负责的情况。

其次是权限分类。通过提议权、审议权(前置研究)、决策权三种权力的区别,将必须由多个主体先后决策的事项,分别确定权限类型。这样,对应的责任才能到位。

第三是穷举详示。现实运作中最容易出现的问题,是一个具体决策事项出来后,和已有的权责清单对不上,这是因为很多企业的清单比较简单化,没有详细梳理。

中电科采用的方式叫做“穷举法”,看似有些麻烦,但是通过一次性的梳理细化,穷举出可能的所有事项,对于划分权责,有重要帮助。

第四是动态优化。根据实际情况的变化,管控逻辑的调整,对于权责清单进行调整。

按照权责发生制,中电科的三大治理主体权责清单中的各项权责分配,就比较平衡协调。

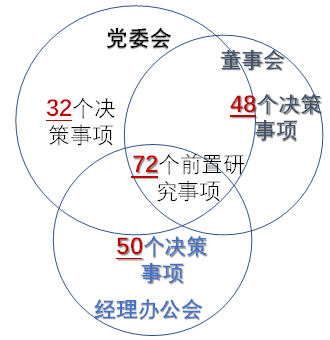

在中电科的权责发生制引导下,我们看到党委会、董事会和经理办公会的决策边界是相对平衡的。

“最终形成包括168项决策事项的《中国电科中国特色现代企业制度“1+3”权责表》:由上级机关最终决策的为27项,党组会最终决策的为32项,董事会最终决策的为48项,总经理办公会最终决策的为50项。其中,由党组前置研究讨论的为72项。”

这几个数字告诉我们,党组织、董事会、经理层权责数量接近,总体平衡,这个权责分布图,看着是合理的。

各位朋友,解决三大治理主体权责合理优化问题,是深化中国特色国企公司治理的基本原点。

中电科提出的权责发生制,作为一种实践方法,推荐给大家进行尝试应用,我们认为可以有效避免治理权责失衡、治理重心偏移的风险,有直接的借鉴价值。