知风云:董事会设置专门委员会,大家经历了二十多年。战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、风险与审计委员会,已经成为很多上市公司治理结构的标准配置,也在大量国有全资独资企业组建起来。

如果您问,“现在这些专门委员会在董事会定战略、作决策、防风险的过程中,能产生多大的作用?”

估计很多企业,会回答,“好像作用不那么明显!!!”

在“应建尽建,配齐建强”的公司董事会建设总体要求下,发挥专门委员会功能,是绝大多数企业的必答题。为什么理论目标很清楚,国外实践很普遍的董事会专门委员会,在国内有点儿水土不服,甚至在一些企业里成为公司治理“装饰品”?

董事会专门委员会为什么成为装饰品?如何真正管用?音频:00:0010:54

董事会专门委员会,是国际实践,也是国际通行的公司治理标准。这个组织的产生,是为了更有力的保证董事会功能实现。

《OECD公司治理准则》明确指出,“董事会对公司事务,应该能够行使客观独立的判断。”

这个要求,对于董事会要独立于经营管理层,要发挥股东的监督作用,给出了国际公认的标准。

怎么样让董事会具备“客观独立判断”的能力?设置董事会专门委员,给董事会的独立客观进行咨询和参谋,就显得非常关键。

拿足球对比,董事们就好像是球场上的主裁判,专门委员会就是球场的边裁和第四裁判,用各类手段帮助主裁判做出正确的判罚决定。

我们熟悉的《董事会工作规则》中,对专门委员会的功能有更确切的定义:

“专门委员会作为董事会的专门工作机构,对董事会负责,为董事会决策提供咨询和建议。”

所以,专门委员会作为咨询和建议性组织,为董事会有效发挥功能服务。董事会要真正发挥出决策中心的功能,这个附属董事会的咨询和建议组织,就需要真正起到千里眼、顺风耳的作用。

某种程度上说,有了专门委员会,董事会不一定能达到理想状态,但没有专门委员会这个咨询和建议机构,董事会想成为科学决策中心,几乎是不可能的。

话说回来,既然专门委员会这么重要,那为什么很多企业设立了好几个专门委员会,还是觉得没啥作用,有时候像是完成作业,走个形式?

不是这件事有问题,而是我们在实操过程中,由于理解没到位,没有干好,导致出现了三个共性误区:

管理学说,战略决定组织。一家企业的组织结构,是和企业的发展阶段、产业特点、管理意图、成长方向保持一致的,所以组织结构肯定是百花齐放,各有特色。

但在公司治理的领域,由于涉及到很多外部监管力量,也有诸多法律范畴,所以对治理组织的规范,就显得不那么自由如意。这是治理特点的所在,是很有道理的。

《董事会工作规则》明确,“董事会应当设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会,根据工作需要设立提名委员会和其他专门委员会。”

这个规定,是全球治理组织一贯性的要求,但是企业具体执行过程中,出现的问题是,更多注意了前半句,略过了后半句。

结果是,所有的公司董事会,都按要求设立战略、薪酬、审计三个委员会,形式上达到合规,但是很少有企业考虑,根据我的战略特点、治理特点,是不是还需要设立其他有公司自身特点的决策参谋组织,我还需要其他专门委员会吗?

这样,一不留神,企业就踩进了第一个误区,所有企业专门委员会从生下来,就全部长一个样,千人一面……

整齐划一,好处是全部合规,欠缺是只有合规,组织失去个性。

专门委员会成员,国内外治理规范,都要求由公司董事会成员担任,像审计风险、薪酬考核这类委员会,组成人员中,外部董事或独立董事要占多数。

一个专门委员会,大多数是三人到五人,这几个董事平时聚不到一起,很多董事还不在企业任职,要给董事会决策做好咨询意见,确实很难!很难!很难!

决策建立在广泛占有资讯、深入分析判断、反馈沟通交流的基础上,但一个专门委员会的基本配置,就好像几个神仙站在彩云里,对地面的世界远远瞭望,这样基础上的决策,显然没法达到公司治理科学的标准。

所以,专门委员会发挥作用,必须长出“腿”来!让各位董事委员即使不在一起工作,不在企业任职,也可以深入了解和分析企业相关重大问题,有计划的开展工作。这样,脚踏白云的误区就能够跨越。

如果参与决策的委员们,可以有充分的时间来思考重大问题,深入调研分析,广泛研讨比较各种方案,那么这个决策咨询意见,就可能会有深度、有思想、有判定。

如果参与者,只是在董事会召开之前几天,由于某些确定的议案必须要专门委员会提前审议和讨论,才被通知要开会要表决,那么这个时候的委员们,只有走流程,满足程序合规。

目前,很多企业的董事会专门委员会召开流程,恰恰都是后者。专门委员会的委员,不是主动根据职能来研究问题讨论要做哪些议案,而是被议案反向激活,成为流程响应的一个环节。

专门委员会的流程反了,从拉动和推动董事会科学决策,变成了被议案审议催着、拖着,这就是“流程响应”误区。

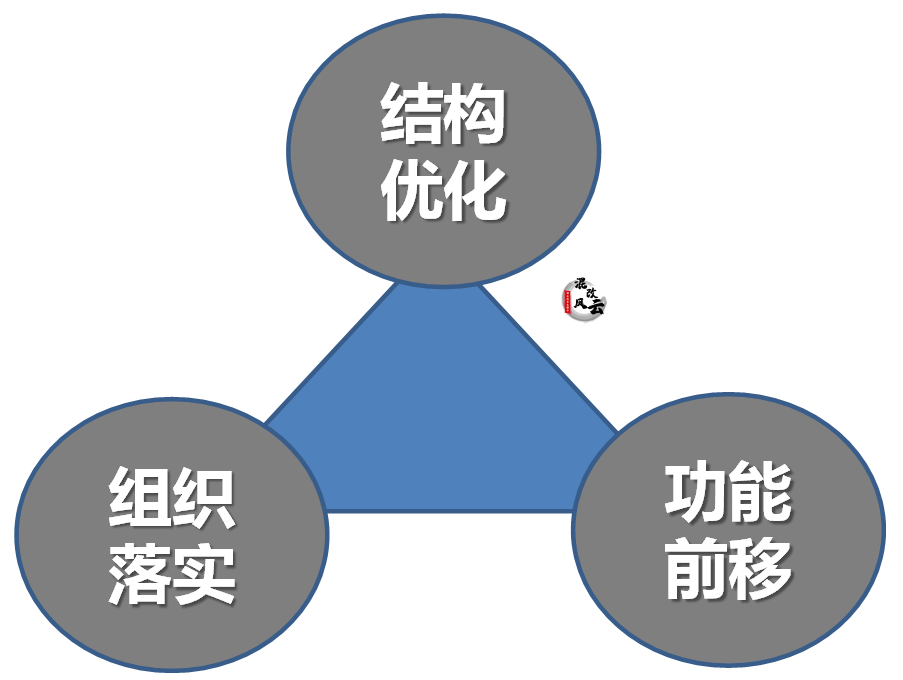

问题找到了,误区发现了,下面就可以对症施策。知本咨询认为,要重点干三件事情:

专门委员会的组织结构设置,确实可以再思考、再创新。

从创新的角度看,每家企业都需要根据自身的治理要求,在设置好必选专门委员会的基础上,看看有没有必要设置个性化委员会。

比如,科技创新要求高的企业,是不是有必要像国外一些高技术公司一样设置科技创新委员会?市场拓展战略任务重的企业,要不要董事会来设置市场拓展委员会?公益性强的业务,要不要设置影响力与社会责任委员会?

我们并不是说,委员会越多越好,而是需要企业补充战略急需、必须的委员会组织或者委员会功能。令人高兴的是,在科改工程中,已经建议科技企业设立有科技创新功能的委员会,我们正在向新的阶段前进。

核心是保证各个专门委员会长出“腿”来,从脚踏白云回归到脚踩大地。

基本做法是,专门委员会根据功能划分,需要在企业各个职能部门,寻找到支撑机构,把“***专门委员会办公室”的功能赋予这些职能部门。

《董事会工作规则》要求,企业应明确为各专委会提供工作支持的职能部门,合理安排外部董事履职所需调研、培训,配合外部董事开展专项检査工作,为外部董事提供必要的办公、公务出行等服务保障。

比如,战略与投资委员会,就可以和企业战略规划部门建立直接关系,薪酬考核委员会,可以与人力资源部门联系,审计风险委员会可以和审计法务部门联系,这样专门委员会即使不开会,也能够从对应的职能部门获得支撑保障。

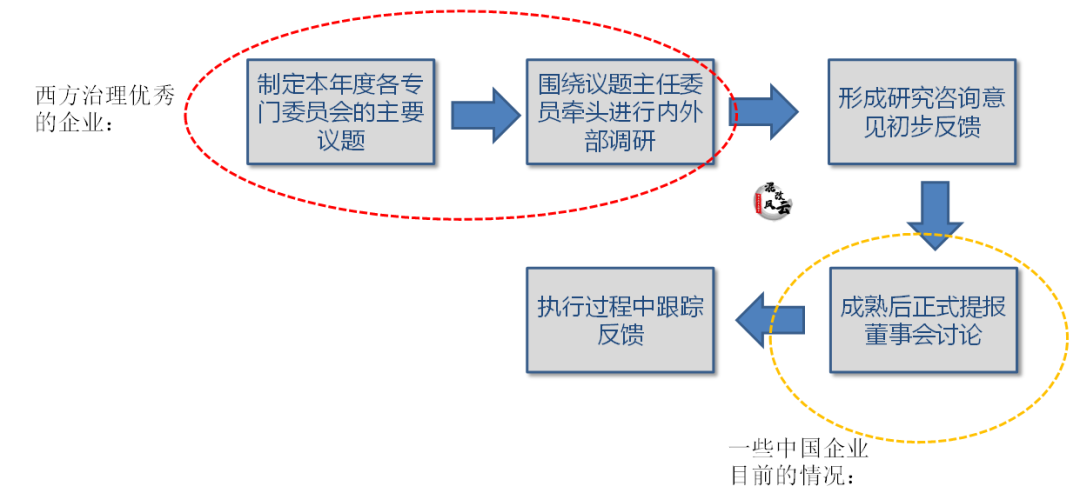

很多案例和数据告知我们,西方跨国企业的董事会的议案,是在专门委员会的驱动下产生的。在这样的董事会治理流程中,决策审议的流程大致是:

董事会每年先制定各个专门委员会的年度核心议题和重点任务,然后各个专门委员会主任委员来牵头在计划周期内进行内部和外部的调研,之后形成了研究咨询意见进行反馈和讨论,成熟后正式提报给董事会进行审议,通过后进行跟踪反馈。

这样,董事会的年度工作,在不召开会议的时间内,大部分是由专门委员会成员们牵头各个不同主题在推动,按照节奏来完成董事会各项重大任务,所以委员们是很忙的,要持续进行调研、讨论、形成建议。

在这个完整流程中,议案提报董事会讨论,是倒数第二个环节。但在很多中国公司中,专门委员会产生作用,到董事会讨论前才开始,这样势必对功能发挥大大影响。

解决的方案也简单,那就是通过“功能前移”,学习西方企业经验,让专门委员会从一开始就建立完整的年度董事会参与决策的流程。

执行当中,可以在年度董事会会议上,由董办负责增加一个议案,明确新年度需要董事会议定的重大战略、投资、改革、人才、风控等中心议题,明确各个专门委员会的调研主题,制定总体计划。保障专门委员会顺利开展全年工作。

功能前移,将保证专门委员会的运作,从一个决策点,变成一个年度决策流。

董事会是主裁判,专门委员会是边裁和第四裁判,主裁吹哨是主角,但他的信息和决策都有整个裁判团队支撑。

专门委员会的功能发挥,事关这场球赛的判罚质量,马虎不得,对于公司治理不断进取的中国公司,需要行动起来,在结构优化、组织落实、功能前移的框架下,把专门委员会真正做实。

次浏览

次浏览

次浏览

次浏览