国企董事会怎么建?三大基石和四位一体

次浏览

次浏览

中国特色现代国有企业制度建设,需要“双拳齐飞”。

一边,将党的领导作用融入公司治理,建立制度和规范,可以说这是左拳。

另一边,把董事会这个现代企业治理的中枢组织营造好、完善好,可以说这是右拳。

一左一右,一前一后,上下兼顾,神形兼备,才是提升中国企业核心竞争力的“好功夫”。

这就是“两个一以贯之”的具体体现,不能偏废,更不能单拳空挥。

在之前的分析当中,我们对于强化党的领导融入公司治理,进行了若干学习和说明。

从今天开始的一段时间,我们开始详细观察和分析这个“右拳”,梳理解读国企如何才能将董事会制度这个“西洋拳”,落地强化为适应中国企业基因的“形意拳”。

董事会制度,要先从董事会的结构说起。

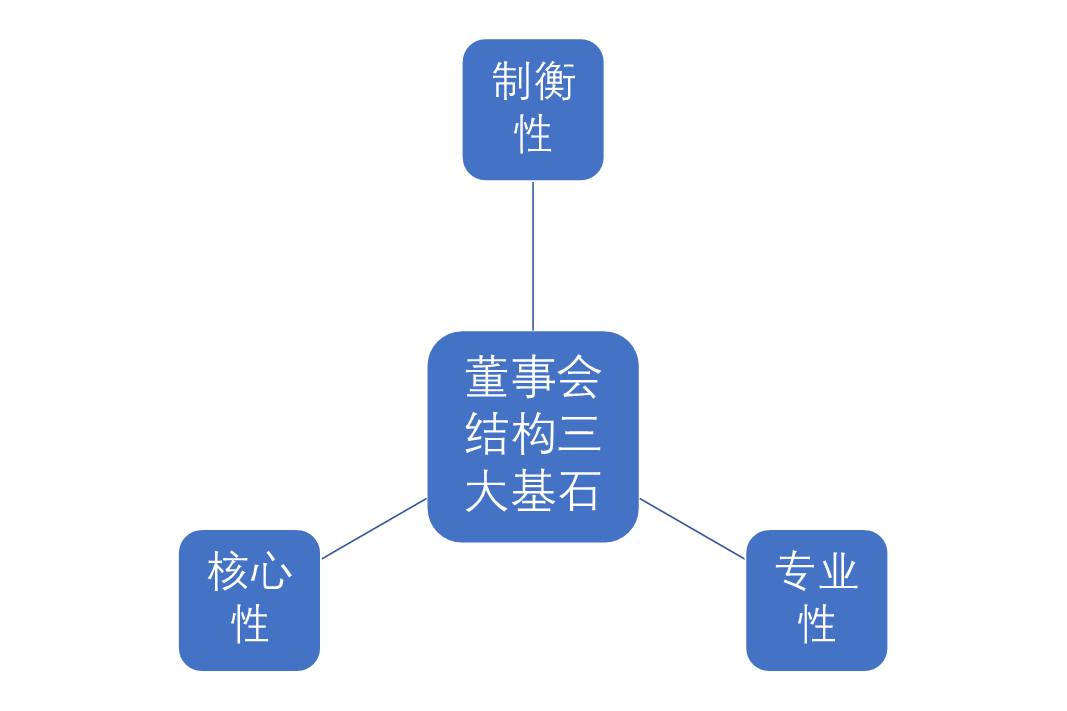

董事会结构的三大基石

国有企业董事会,核心职责是什么呢?

三件事:

“定战略、做决策、防风险”。

可见,董事会是一家公司的核心战略决策中心。

要履行好这三项功能,这个战略决策中心都由哪些人构成、形成什么样的结构才是最优的?这几个问题必须得到明确的回答才行。

谈到董事会结构,我们比较熟悉的,是一家企业的董事会通常由5-11人组成,上市公司的董事会人数可能更多些,同时一般是单数,以保证董事一人一票时可以区分相对多数。

这些基本的数字安排比较简单,大家都会。

需要更深一步思考的是,这5-11位董事怎么组成,才能更好的落实科学制定战略,合理进行重大决策,并有效控制企业核心风险呢?

我们建议,要遵循董事会结构安排的三个基本原则:

1、制衡

什么是董事会的制衡呢?这里面至少有几层意思:

第一层,董事会里的董事,代表不同的股东或者组织,没有完全一样的利益诉求,决策出发点不完全一样;

第二层,董事们从来源上,有的来自企业内部,有的来自企业外部,有的来自广大社会;

第三层,基于上述第一层和第二层的原因,董事们可以对于同一问题表达不完全相同,甚至根本不同的观点和主张,大家可以百花齐放、集思广益;

第四层,不同观点碰撞,可以起到更好的决策选择作用,避免一言堂式的决策风险。

随着现代公司的完善发展,股权多元化和资产证券化的推进,在国际国内,对董事会需要制衡基因,形成了广泛共识。

在国企改革政策要求中,明确规定企业董事会成员中,外部董事比例不得低于一半,就是从制衡的角度出发,通过外部董事参与决策,来防止内部人控制等风险问题,这个要求对于国有全资、独资和绝对控股企业来说,非常重要。

所以,在各位朋友设计所在企业董事会结构时,制衡原则处于需要遵循的第一顺位。

2、核心

制衡有其优点,毛病也特别明显。对于股权相对分散,或者几家股东股比非常接近的企业来说,如果一味强调相互制衡、按股比说话,那么经常陷入无休无止的争论和扯皮。

所以,国有企业改革中,要避免这些问题出现,除了强调制衡之外,还需要通过结构安排,突出“核心”。

董事会结构中的核心,可以有几个体现:

核心人员。在董事会组建时,根据董事会规则,突出公司董事长或者其他核心董事的地位。比如规定在出现决策争论时,可以董事长的意见为准,或者董事长可以保留否决权。

核心事项。在董事会规则中,规定某些重要事项,必须经过特定的董事同意才能执行通过。

其实,我们建议在董事会的安排中突出核心,是借鉴了党组织决策中“民主集中制”的优良经验,用这种方法来填补董事会“票决制”的不足。

民主集中制告诉我们,先民主、后集中,充分讨论、集中决策,既要少数服从多数,又要地方服从中央,这种辩证的思想,运用在董事会结构中,就是制衡+核心的特色体现。

3、专业

董事会必须精通公司的业务,才可能科学决策,要不然就会纸上谈兵,隔靴搔痒。

董事会怎么才能做到专业呢?

除了聘请懂行业的、懂管理的专家型外部董事之外,更为重要的是,必须有对企业高度熟悉的内部董事经理存在。

在国企改革进程中,特别是推进经理层任期制与契约化的过程里,很多企业把董事层和经理层划分的更开,一些企业产生了将包括总经理在内的经理层和董事会成员全部脱钩的思路,我们认为并不妥当。

这是因为,如果一家企业的董事会,没有一个人是每日在生产经营一线了解战况的,没有一个人能直接听得到炮火的,那么这个董事会凭什么能够对企业的重大投资、经营、计划预算等事项进行准确决策呢?

所以,国企董事会结构中,除了要强调外部董事占多数外,还需要同时强调公司经营层,特别是总经理这个职位,应该成为董事会成员。

同时,在科技创新要求高的企业,主管科技的核心专家,也建议进入董事会,保证公司技术创新决策的科学性和战略性。

所以,一家国有企业在建立董事会时,需要在“制衡、核心、专业”这三个基本原则共同作用之下,来有效安排董事会的结构,达到最优的效率。

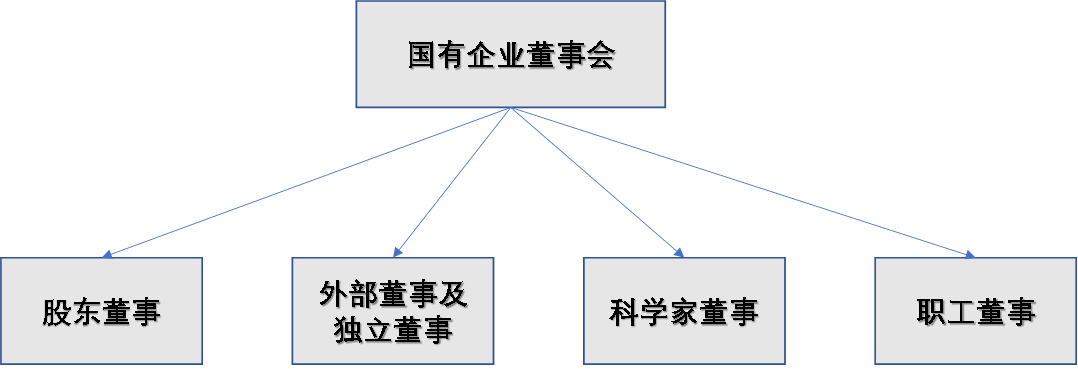

全资国企董事会:结构“四位一体”

很多国有企业,至今仍保持股东全资的状态,即使母公司或者祖母公司已经成为上市公司或者完成了股权多元化,但是自身仍是100%母公司出资的企业。

在“应建尽建、配齐建强”的原则下,如果符合做实董事会并落实董事会职权的基本条件,就需要思考什么样的董事会结构能够推动全资企业更好、更有效率的进行决策。

一些朋友认为,全资企业,上级股东意志是决定性的,本级经理层又和党委成员高度重合,所以还有必要再把董事会搞实吗?

我们觉得,正是因为全资国企同时存在股权集中和委托代理关系两个现实,才使得全资企业建设相对独立的董事会,显得十分重要。

关键的问题是,这个董事会怎么能够真正做到独立、做到高效、做到科学,而不是成为一个花架子!

做到这一点,需要从“制衡、核心、专业”三大原则,对全资企业董事会结构进行设计。

就此,我们的建议如下:

简单来说,一家国有全资企业的董事会,由四个方面的董事构成:

-

国有股东选派的董事; -

根据外部董事制度或者独立董事制度聘任的专家型董事; -

企业科技领军人员董事; -

企业职工董事。

上一篇:当科技创新遇见任期制和契约化改革